非鉄鋳物研究部会

研究部会について

部会長

小林正和

非鉄鋳物研究部会は1986年に「“ものづくり”が盛んな東海地域の会員が集い、お互いに技術情報を積極的に交換し、ネッワークを築き相互の技術力を高めてともに発展すること」を趣旨として発足し、今年で37年となります。アルミニウムを中心としたダイカスト・低圧鋳造・重力鋳造などを対象に、技術の講演・発表会とディスカッション、情報交換会から成る研究部会を年4回開催しています。東海地区以外の有力企業も含め、現在企業会員が45社、大学・公設試・有識者会員が16名で、合計61名の会員を有します。

毎回の研究部会は12名の担当幹事が企画しており、3名の担当幹事が年1回の部会を順番に企画運営を担当し、偏りがなく質の高い研究部会となっています。講演・発表会では、討議時間、発表時間に自由度を持たせ委員間の情報交換が充分はかれるようにプログラム検討されています。講演・討議会の終了後,講演者・発表者を囲むテーブル方式で、情報交換会を開催しており技術情報だけでなく会員相互の交流の場を提供しています。研究部会の会場は、交通に便が良い名古屋駅から徒歩3分に位置するウインクあいちとしています。

共同研究も実施しています。会員からテーマを募り、参加希望者で構成したワーキンググループで研究部会とは別に会合を開き進めています。研究は分担して進め、定期会合で研究結果の報告と討議、進め方の協議を行い、より良い研究成果を目指した活動をしています。現在は「機械学習を用いたダイカスト鋳物の強度予測」に取り組んでおり、自動車の車体部品の延性評価につながる基礎研究を行っています。

研究部会への新規加入を歓迎しております。ホームページに開催予定を毎回掲載していますので、研究部会への加入に興味がありましたら、加入検討のためと事務局に事前連絡して申し込んでいただけたら、一度限りにつき参加することができます。なお加入する場合は、研究部会の加入要件がありますので、確認の上研究部会事務局に加入申し込みください。よろしくお願いします。

非鉄鋳物研究部会の加入要件

- 研究部会に参加するには、会社が鋳造工学会の維持会員または委員が正会員であること。

- 研究部会の運営費として年会費2万円を支払うこと。

- 年4回の研究部会に必ず参加していただくこと。

部会に参加し討議に参加することが他の会員への情報提供になります。やむを得ない事情がある場合は、代理人に出席してもらうこと。 - 3年に一度程度の情報提供をすること。ただし系統だった技術報告である必要はなく、自社で抱えている課題の紹介等で可とする。

研究部会の歴史

1. はじめに

日本軽金属㈱

織田和宏

当研究部会は、部会長中村元志氏(豊田中央研究所)・事務局西田義則氏(名古屋工業技術試験所)で発足し、第1回研究部会を1986年6月に名古屋工業技術試験所で開催した。

以来、37年間の活動を続けているが、この間、部会長/事務局は山田銑一氏(豊田中央研究研)/西田義則氏(1990-1993)、粟野洋司氏(豊田中央研究研)/井沢紀久氏(名古屋工業技術研究所)(1993-2002)、加藤鋭次氏(名古屋大学)/初山圭司氏(アイシン高丘)(2002-2008)、岩堀弘昭氏(豊田中央研究研)/佐々木英人氏(アーレスティ)(2008-2015)、青山俊三氏(アーレスティ)/小林光浩氏(トヨタ自動車)(2015-2018)、岩田靖氏(豊田中央研究所)/一ノ瀬浩氏(トヨタ自動車)(2018-2021)の各氏に引き継がれ、活発な部会活動が行われてきた。

2021年4月からは織田和宏氏(日本軽金属)/一ノ瀬浩氏(トヨタ自動車)が担当して、本年9月には第147回研究部会を開催した。

東海地区は自動車生産を中心とした国内最大の“ものづくり”の一大拠点である。1991年に始まったバブル崩壊、2008年に起きたリーマンショックによる打撃を乗り越えて、委員各位のご協力により、部会活動を中断することなく継続してきた。バブル崩壊を克服して、自動車の生産台数は飛躍的な増加を続けてきた。現在は、自動車産業が100年に一度の大変革期を迎え、自動車産業を取り巻く環境は大きく変化している。そして、地球温暖化に対する各国、各地域の燃費規制は年々激化し、電動化、および、これら実現のための軽量化ニーズが高まり、急速な変化に対応するスピードも求められている。このような状況下の中で、研究部会への期待は益々大きくなっている。

2. 現在までの研究部会活動(1999年~)

当研究部会は、製造および研究・技術開発に携わる企業・大学・研究機関からの委員で構成され、年4回の部会を開催している。部会活動は,2014年度までは、部会長、事務局を中心に委託された企画幹事とで方針を作り、委員各位の了解を得て行われてきた。これら講演会では、部会長より”Give and Take”の精神で委員各社からの積極的な報告をお願いし、運営を行ってきた。しかし、リーマンショック以後、委員各社からの新しい技術開発や研究の発表は減少し、部会運営が難しくなってきた。このような状況下の中で、2015年度から青山部会長のもとで、部会運営は担当幹事制に移行した。その結果、研究部会活動は活性化し、部会の継続性が向上して、現在の部会活動に至っている。

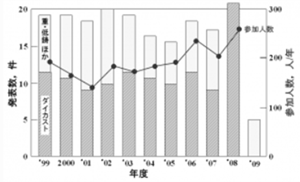

図1 研究部会での講演数と参加人数の推移

(1999~2009年)

2.1 講演会の開催

1)1999~2009年

図1に、1999年度(第52回研究部会)から2009年度(第92回研究部会)までの計41回の部会における年度毎の発表件数と参加者の推移を示す。この10年間では184件(基調講演7件、招待講演10件、委員講演167件)の報告が行われた。内訳は、ダイカストに関するものが全体の約65%と多く、重力・低圧鋳造関係が約30%、その他新材料、新プロセスに関する報告が5%であった。この比率はダイカストと鋳物の生産比率にほぼ対応しており、委員が在籍する会社の鋳造技術とそこでの課題が多いことを反映したものと思われる。各講演会では委員以外の参加者も多く、東海地区における非鉄鋳物への関心の高さが伺われる。研究部会では、発足当初から登録委員以外の参加を認めて、東海支部HPなどの事前アナウンスの開催案内を見ての参加申し込みを可とした結果である。なお、部会開催は、長く使わせていただいた名古屋工業技術研究所が2000年に移転となり、その後は名古屋中小企業振興会館に会場を移して行ってきた。

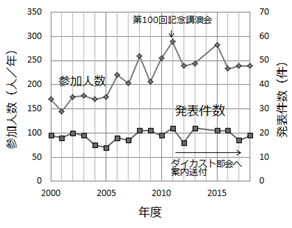

図2 研究部会での講演数と参加人数の推移(2000~2018年)

2)2009~2019年

図2に、2000年度(第56回研究部会)から2018年度(第131回研究部会)の発表件数と参加人数の推移を示す。2009年以降も、継続して1回の部会で4~5件の報告があり、計155件の報告がなされた。近年の部会参加者は、2011年度の第100回記念研究部会、2015年度は7年間の活動報告会開催のため参加者は270名程度と多くなっているが、その他の講演会においても、約230名強の参加者が維持されている。担当幹事による適切な企画運営により、偏りのないバラエティに富んだ講演会になった結果と思われる。また,2011年からは本部のダイカスト研究部会委員にも開催案内を送付し、希望者の参加を認めてきた。そして、開催案内に講演概要を掲載するなど、多くの技術者へ開催する講演会の情報提供を心がけてきた結果と推定される。

写真1 最近の研究部会での講演風景

2.2 研究報告書の発行

非鉄鋳物研究部会は、その使命として、発表していただいた貴重な報告は適時まとめて研究報告書にして、部会委員に還元する必要があると考えている。また、非鉄鋳物研究部会では、定例部会に加えて、適時、課題テーマを設定して共同研究を実施してきた。これらの成果は、研究報告書にまとめて発行してきている。当該期間においては、下記の4件の報告書を発行した。

(1)鋳造圧力変化によるダイカスト鋳物の密度(2000年9月発行)

本報告は、粟野部会長、加藤ワーキングリーダのもとに6社の委員が参加した調査結果である。ダイカストの鋳造圧力は鋳物品質を左右する重要因子であることから、参加委員各社が実部品ダイカストの鋳造圧力を変化させて射出して、その品質調査から鋳造圧力の最適化の指針を明らかにしたものである。

(2)非鉄鋳物研究部会報告-アルミニウム合金鋳物の鋳造品質向上-(2009年6月発行)

本報告は、加藤部会長が推進した2002年4月から2008年3月までの24回の研究部会で報告された106件の中から、第1章 ダイカスト(38件)、第2章 重力・低圧鋳造(11件)、第3章 半凝固(6件)、の高品質化に取組んだ主な技術55件がまとめられている。

(3)非鉄鋳物研究部会報告

・その1 アルミニウム合金ダイカスト(2015年3月発行)

・その2 アルミニウム合金鋳物(2015年10月発行)

本報告は、岩堀部会長が推進した2008年4月から20015年3月までの24回の研究部会で報告された131件の報告をまとめたものである。7年間で131件の報告が行われ、この間の資料は500頁を超えている。そのため、非鉄鋳物の代表的な製造プロセスである「アルミニウムダイカスト」(71件)と「アルミニウム鋳物」(43件)の2つに大別してまとめられている。それぞれ、ダイカスト、低圧、重力鋳造に必要な技術を溶湯、プロセス、金型などの要素技術毎にまとめられている。

(4)非鉄鋳物研究部会報告(2018年9月発行)

本報告は、青山部会長が推進した2015年4月から2018年3月までの12回の研究部会で報告された研究報告51件とその間に行われた共同研究(7件)をまとめたものである。本報告は、鋳造品質に大きく影響を及ぼす金型技術からダイカスト、鋳造合金、新プロセスと多岐にわたりまとめられている。また、最終章には、青山部会長のもとで行われた共同研究「ダイカスト鋳物の残留応力と製品変形の関連調査」の成果が最終報告としてまとめられ、X線残留応力測定に応力弛緩法(測定部位を切断し,緩和する応力を計測する方法)を適用することで、ダイカストの残留応力が測定可能となることを明らかにしている。

また研究部会は支部が主催する行事(地域講演会)にも積極的に協力してきた。毎年その年度の部会報告の中から広く会員諸氏に役立つ技術情報として提供できるテーマを1件選び、担当委員に報告していただいた。これらの中で特に優れた技術は鋳造工学会本部表彰にも支部から推薦され、技術賞を授与されている。最近の表彰技術には以下のものがある。

*アルミニウムダイカスト用マイクロカプセル粉体離型剤技術の開発(アイシン殿)2020年技術賞

*金型内溶湯圧力の無線計測システムの開発(アーレスティ殿)2023年技術賞

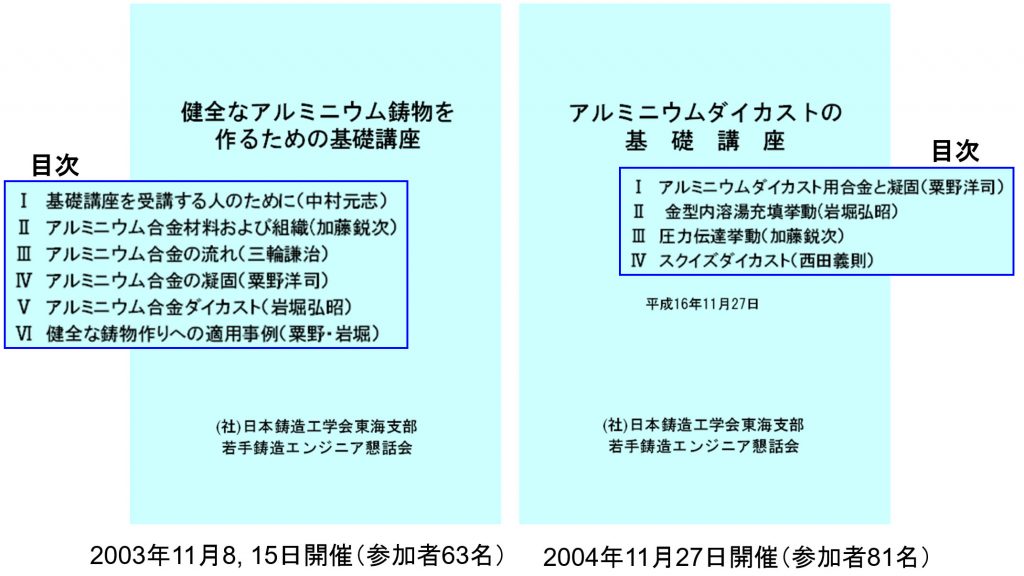

写真2 非鉄鋳物研究部会発行の報告書

また東海若手鋳造エンジニア懇話会(YFE)が自らの知識・技術向上を目指して企画した鋳物基礎講座開設にも協力してきた。講座は、中村元志氏を中心に、粟野洋司氏、加藤鋭次氏、三輪謙治氏、西田義則氏、岩堀弘昭らが講師となり、重要な基本技術で構成した写真3に示す内容の2冊のテキストを作成し、2003年度と2004年度に実施した。

なお、この講座は鋳鉄鋳物講座とともに、支部会員に対する教育基礎講座としての位置づけを明確にして、2005年度からは支部に新設された教育部会(恒川部会長)により推進されている。

非鉄鋳物研究部会の運営組織

| 部会長 | 小林 正和 | [豊橋技術科学大学] |

|---|---|---|

| 代表幹事 | 織田 和宏 | [日本軽金属株式会社] |

| 事務局兼会計 | 上坂 直人 | [株式会社デンソー] |

| 幹事 | 一ノ瀬 浩 | [トヨタ自動車株式会社] |

| 小倉 純一 | [ヤマハ発動機株式会社] | |

| 金澤 賢一 | [株式会社Anotherworker] | |

| 酒井 精美 | [株式会社アーレスティ] | |

| 佐々木 英人 | [SSK DCTech] | |

| 佐藤 尚 | [名古屋工業大学] | |

| 佐藤 良輔 | [株式会社豊田自動織機] | |

| 西浦 賢一 | [リョービ株式会社] | |

| 馬渕 潤 | [株式会社アイシン] | |

| 水谷 予志生 | [岐阜県産業技術総合センター] | |

| 村上 雄一朗 | [産業技術総合研究所] | |

| 顧問 | 青山 俊三 | [株式会社アーレスティ] |

| 岩田 靖 | [元 株式会社豊田中央研究所] | |

| 岩堀 弘昭 | [元 公益財団法人科学技術交流財団] | |

| 三輪 謙治 | [元 産業技術総合研究所] |

今後の研究部会の予定

|

第154回 |

2025年6月6日 |

|

第155回 |

2025年9月12日 |

|

第156回 |

2025年12月5日 |

|

第157回 |

2026年3月6日(仮) |

|

第158回 |

2026年6月5日(仮) |

|

第159回 |

2026年9月4日(仮) |

最近の非鉄鋳物研究部会発行の研究報告

|

報告その1:アルミニウム合金ダイカスト |

2015年3月6日発行 |

|

報告その2:アルミニウム合金 |

2015年12月4日発行 |

研究部会役員

| 部会長 | 小林 正和 |

| 事務局 | 上坂 直人 |

連絡先

(株)デンソー

上坂 直人

Tel: 0566-55-8244